石油化学新聞5452号(2025.9.22)

THE PETROCHEMICAL PRESS

- 東ソー・・・CO2分離膜 30 年の実用化目指す 実証試験の規模拡大

東ソーは、火力発電所などの燃焼排ガスからのCO2分離回収向けに開発中のCO2分離膜の30年実用化を目指す。四日市事業所(三重県四日市市)に導入したベンチスケールのCO2分離回収設備で計画通りのCO2分離性能を確認しており、今後は実証試験の規模を拡大し、実用化を促進する。

- 三井化学・・・先端材料開発を強化 半導体・実装ソリューション

- 石油化学工業協会・工藤幸四郎会長・・・業界改革 誘導品にも波及 丁寧な説明と調整を

- クラレ・・・冷凍設備除霜向けなど表面処理技術、売上高100億円事業へ

- クラレ・・・米国シカゴに研究拠点新設へ

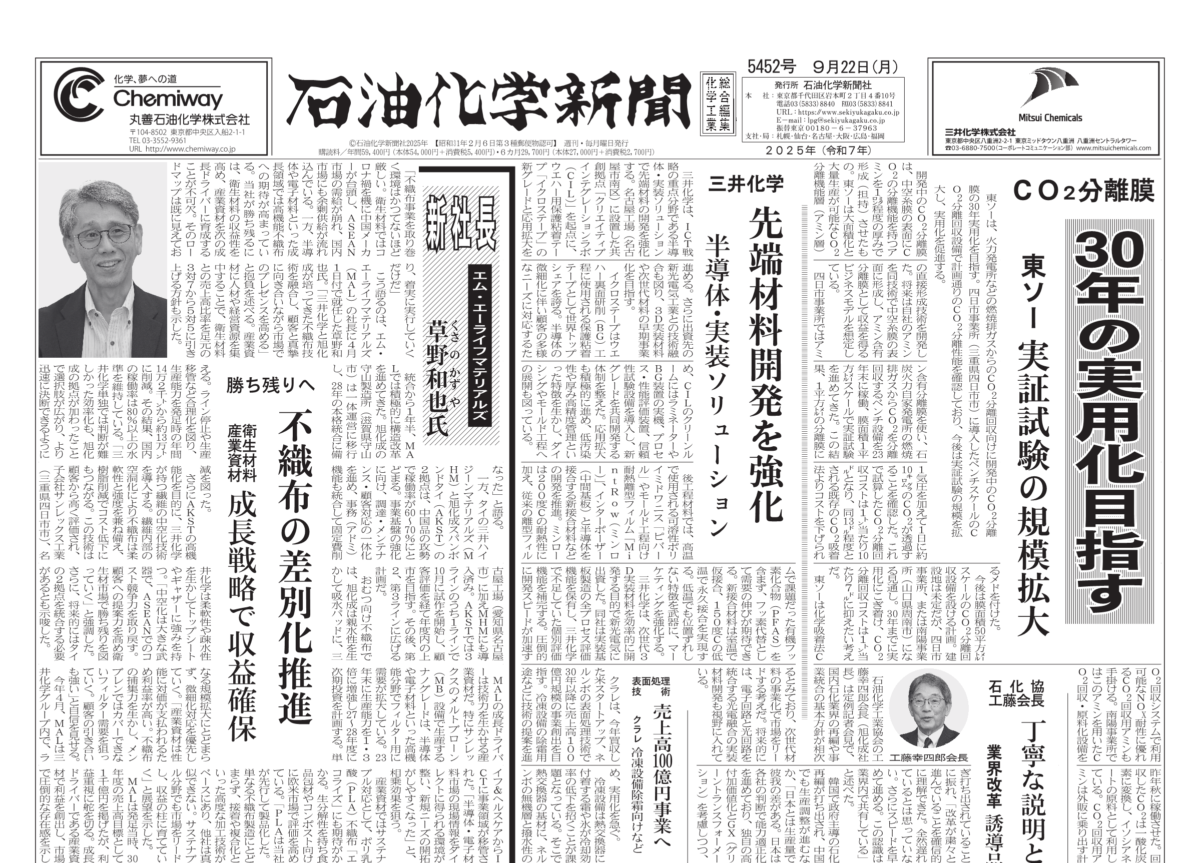

新社長インタビュー・・・エム・エーライフマテリアルズ 草野和也氏

勝ち残りへ 不織布の差別化推進

衛生材料産業資材 成長戦略で収益確保

「不織布事業を取り巻く環境はかつてないほど厳しい。衛生材料ではコロナ禍を機に中国メーカーが台頭し、ASEAN市場の需給が崩れ、国内市場にも余剰供給が流れ込んでいる。一方、半導体や電子材料といった成長領域では高機能不織布への期待が高まっている。当社が勝ち残るには、衛生材料の収益性を高め、産業資材を次の成長ドライバーに育成することが不可欠。そのロードマップは既に見えており、着実に実行していくだけだ」

こう語るのは、エム・エーライフマテリアルズ(MAL)の社長に4月1日付で就任した草野和也氏。「三井化学と旭化成が培ってきた不織布技術を融合し、顧客と真摯に向き合いながら市場でのプレゼンスを高める」と抱負を述べる。産業資材に人材や経営資源を集中することで、衛生材料との売上高比率を足元の3対7から5対5に引き上げる方針も示した。

<特集>いざ!〝未来の 科学者たち〟/ 夢・化学― 21 (2~3面)

主要化学4団体(日本化学会、化学工学会、新化学技術推進協会、日本化学工業協会)で構成する「夢・化学―21」委員会が主催する化学のイメージアップキャンペーン「夢・化学―21」事業は、化学人材の育成を目的に、化学の啓発と化学産業の社会への貢献の理解を促進している。夏休み子ども化学実験ショーの開催やYouTubeチャンネルでの実験動画の配信など、体験型のイベントを通じて、子どもたちの化学への好奇心を刺激し、化学の楽しさや重要性を伝える活動を展開している。子どもだけでなく保護者も化学を身近に感じ、化学産業が生活に不可欠であることを広く知る場を増やすことは、産業の持続的発展にもつながる。また、中学・高校生を対象にした科学の実力コンテスト「化学グランプリ」は、今年も将来の化学人材が全国から集結し熱い戦いが繰り広げられた。化学グランプリで優秀な成績を修めた生徒は「国際化学オリンピック」に派遣され、世界の高校生が化学の実力を競い合う。日本代表生徒は今年のUEA・ドバイ大会で優秀な成績を収めた。26年の第58回はウズベキスタンで開催される。

- 「子ども化学実験ショー」 反応の不思議を実体験 好奇心を育み化学の扉開く

真剣な顔で実験

8月2、3の両日、東京・千代田区の科学技術館で「夏休み子ども化学実験ショー2025」が開催され、5900人の小学生と保護者が訪れた。直前に台風が発生したことで開催が危ぶまれたが予定通り行われ、会場には朝から多くの来場者が詰めかけた。同イベントは93年の初開催以来、子供たちに化学の楽しさを体験させ、科学への関心を育む場として定着。コロナ禍による3年間の中断や入場制限での開催など厳しい期間もあったが、楽しみにしている親子も多い。今年は15社と1団体が出展し、16の化学実験教室とステージイベントを組み合わせた18プログラムを展開した。

各社の実験作品

化学メーカーの参加は、住友化学、東亞合成、レゾナック、保土谷化学工業、花王、日本火薬、BASFジャパン、三菱ケミカル、UBE、三井化学、東ソー、エボニックジャパン、旭化成、トクヤマ、日本ペイントグループ。日本化学会の普及・交流委員会もブースとクイズショーを出展した。

- 化学グランプリ・・・中高生が化学の力競う 日本代表は4人 国際舞台への登竜門

工学院大学八王子キャンパスでの2次選考

今年の夏も全国の中高生が腕を競う化学グランプリが実施された。99年の開始以来、国内の中高生に化学への興味と実験的・理論的素養を育むことを目的に運営されており、大学入試のAO・推薦の評価につながるケースもある。

一次選考は7月21日に全国会場でマークシート方式の筆記試験として行われ、2476人が受験した。出題は暗記偏重にならないよう設計され、本文の条件整理と論理の追跡で解ける問題が多い。知識の厚みだけではなく読解力と数理的思考が問われる。ここ数年、一次の受験者に占める女子比率は約3割だが、二次に進むと約1割まで低下する傾向が続く。学校現場の実験環境や指導体制の地域差や、学校の種類の違いが背景にあるという指摘は多いが、原因は単一ではない。ここ2年で一次受験者総数が200~300人減少し、少子化を上回るペースで減っていることも裾野の縮小として懸念されている。

- 国際化学オリンピック・・・ドバイ大会、日本は金1、銀3獲得 存在感を示したアジア勢

メダルを受賞した日本生徒4人

7月5~14日にかけて、アラブ首長国連邦(UAE)ドバイで第57回国際化学オリンピックが開催され、約90の国・地域から354人が参加した。日本代表の結果は、奈良工業高等専門学校3年の渡邉周平さんが金メダル、麻布高等学校3年の天野春翔さん、筑波大学附属駒場高等学校3年の井戸沼悠成さん、三田国際科学学園高等学校3年の早田茂の3人が銀メダルと全員がメダルを獲得した。日本は03年アテネ大会の初参加以来、全員のメダル獲得を継続している。